- Google検索で遊べる「ドライデル」ってなに?

- ドライデルとは?|伝統の「ハヌカー」から生まれたこま回し遊び

- 名前の由来もユニーク!「ドライデル」ってどこの言葉?

- Googleドライデルの魅力(1)|検索だけですぐに遊べる手軽さ

- Googleドライデルの魅力(2)|ルールがシンプルで初心者にもやさしい

- Googleドライデルの魅力(3)|シンプルだけど奥深い駆け引きも!

- Googleドライデルの魅力(4)|1人でもみんなでも楽しい!

- Googleドライデルの遊び方|たった3ステップで遊べる!

- ドライデルをもっと楽しむための豆知識

- 遊びながら学べる!Googleドライデルの教育的な価値

- 歴史と文化を知ろう|ドライデルとユダヤの世界

- いつまで遊べる?Googleドライデルの提供期間は?

- 他にもあるよ!Googleの隠れゲームたち

- まとめ|

Google検索で遊べる「ドライデル」ってなに?

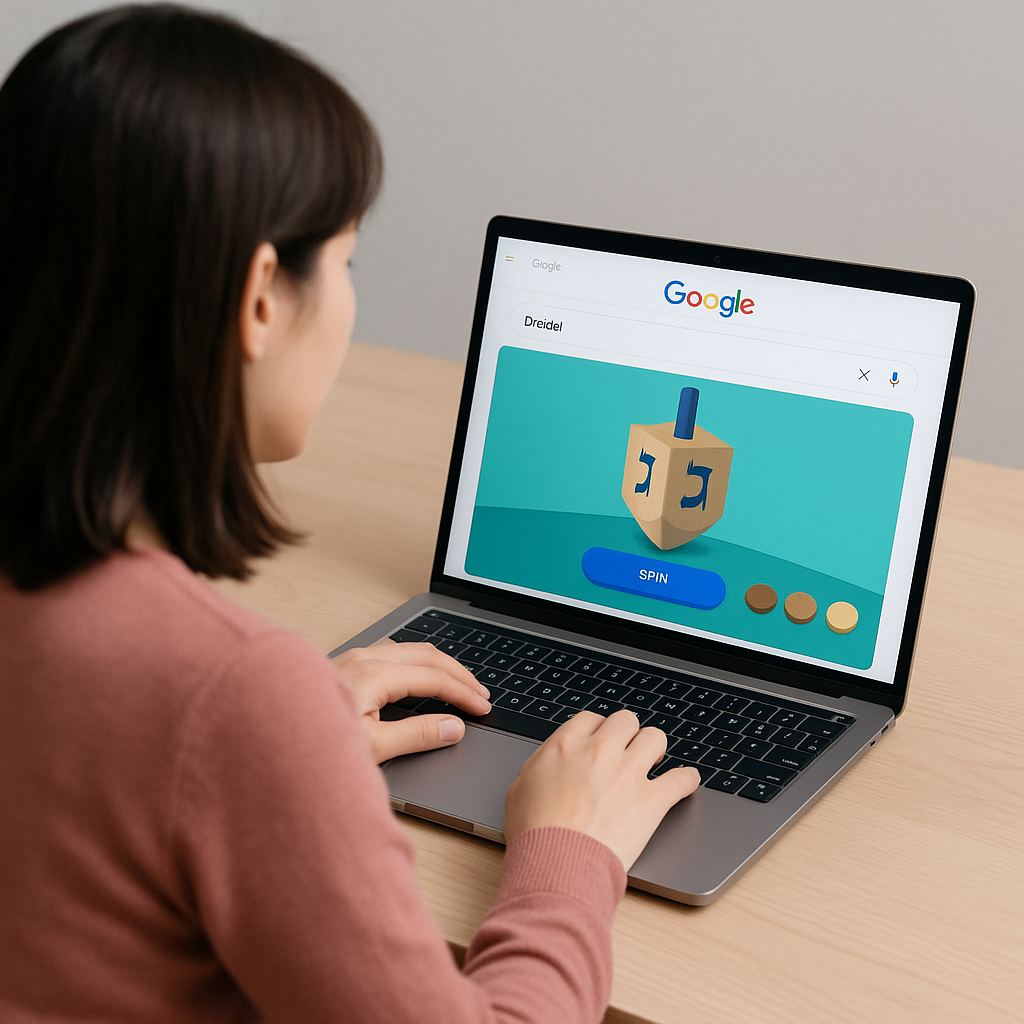

みなさん、Google検索でこま回しのゲームができるってご存じでしたか? 実は「dreidel(ドライデル)」と検索するだけで、かわいいこまを回して遊べるミニゲームが登場するんです。

このゲーム、シンプルなのに意外と奥が深くて、文化的な背景も学べると話題に♪ 今回はそんな「Googleドライデル」の魅力や遊び方をご紹介します。

ドライデルとは?|伝統の「ハヌカー」から生まれたこま回し遊び

ドライデルは、ユダヤ教の冬のお祭り「ハヌカー」の時期に楽しまれている、歴史あるこま回しのゲームです。 ハヌカーは「光の祭り」とも呼ばれ、紀元前のユダヤ人の信仰を守る戦いの勝利と、その後の神殿で起こった「油の奇跡」を祝う8日間の行事として知られています。

この祭りの期間中、家庭では毎晩ろうそくを灯し、揚げ物や甘いお菓子を囲んで家族で過ごすのが伝統的な過ごし方。 その中で、特に子どもたちが楽しみにしている遊びのひとつが「ドライデルゲーム」なんです。

ドライデルは、4面にヘブライ文字が刻まれたこまで、それぞれの文字にはゲームを進める上での役割があります。 このシンプルながらも奥深い遊びは、運とちょっとした戦略が混ざり合って、子どもだけでなく大人も夢中になる魅力があります。

また、このゲームを通して自然とユダヤ文化にふれることができるため、教育的な側面も評価されています。 こまひとつで伝統・遊び・学びをつなげる、そんな素敵な体験ができるのがドライデルの特徴なのです。

名前の由来もユニーク!「ドライデル」ってどこの言葉?

「ドライデル(dreidel)」という言葉は、ユダヤ人が使っていたイディッシュ語に由来しています。 イディッシュ語は中世ドイツ語をもとに、ヘブライ語やスラブ語の影響を受けながら発展した言語で、ヨーロッパのユダヤ人社会で広く使われてきました。

「dreidel」は、もともとドイツ語の“drehen(ドレーエン)=回す”という動詞から派生した言葉で、直訳すると「回るもの」「回す道具」という意味になります。 つまり、ドライデルとはその名の通り「回すおもちゃ=こま」という非常にわかりやすい名前なんですね。

また、イディッシュ語では「ドレイドル」や「ドレイドル」といった発音もされ、国や地域によって呼び方や形も少しずつ異なることがあります。 英語圏では「dreidel」、ドイツ語圏では「Kreisel(クライゼル)」などとも呼ばれることがあり、それぞれの文化で微妙にニュアンスが変化しているのも面白いところです。

このように、「ドライデル」という名前ひとつとっても、言葉の成り立ちや文化の広がりが感じられて、ちょっとした知識の旅ができるのが魅力です。

Googleドライデルの魅力(1)|検索だけですぐに遊べる手軽さ

このゲームのすごいところは、なんといってもとっても手軽なところです! Googleの検索窓に「dreidel」と入力して検索するだけで、画面の上に小さなかわいいこまが出現。 その場でこまを回して、すぐにゲームをスタートできます。

アプリのインストールもアカウントの登録も一切不要なので、「ちょっと気になるから試してみようかな」という気軽な気持ちで始められるのが魅力です。 また、スマートフォンでもパソコンでも対応しているので、外出先でもおうちでも、好きなときにアクセス可能。

お子さんと一緒にちょっとした空き時間に遊ぶのもよし、夜にリラックスしながら1人で回してみるのもおすすめです。 検索だけで始められるこの手軽さは、デジタル時代ならではの嬉しいポイントですね。

さらに、Googleのデザインらしく、こまのアニメーションや動きも滑らかで見ていて楽しい♪ ゲームに慣れていない人でも、直感的な操作でストレスなく楽しめます。

忙しい毎日の合間に、ほっとひと息つける小さな遊び場として、Googleドライデルはとっても優秀なんです。

Googleドライデルの魅力(2)|ルールがシンプルで初心者にもやさしい

Googleドライデルの魅力のひとつは、何といってもそのわかりやすいルールです。 遊び方がとてもシンプルなので、小さなお子さんから大人まで、初めての方でもすぐに楽しむことができます。

こまには4つのヘブライ文字が描かれていて、回すとランダムに1つの文字が出ます。 それぞれの文字にはゲームを進めるための意味が込められていて、以下のようなルールになっています:

「ヌン(נ)」:そのまま次の人へ

この文字が出た場合は、何も起こらずにゲームの進行権が次のプレイヤーに移ります。 つまり、チップのやり取りや変化は一切ありません。 ドライデルの中では最も静かな結果であり、いわば「様子見」のような展開です。

プレイヤーによっては、このヌンを「一休みの合図」として受け取ることもありますし、逆にチャンスを逃したように感じる人もいるかもしれません。 シンプルですが、この静けさが次の緊張感を高めてくれることもある、ゲームにとって重要な瞬間でもあるのです。

また、小さなお子さんや初めて遊ぶ人にとっては、ヌンが出ることでルールを落ち着いて覚える時間にもなります。 ゲームの流れに緩急が生まれることで、より楽しく、飽きずに続けやすいのもこの文字の隠れた魅力と言えるでしょう。

「ギメル(ג)」:全部ゲット!

中央に積まれたチップをすべて自分のものにできます!

これはまさにドライデルにおける“大当たり”の文字で、誰もが出したいと願う嬉しい結果です。

ゲームの途中でこのギメルが出れば、一気に形勢逆転できることもあり、まさに勝負を左右する瞬間。 特に、あと少しで自分のチップが尽きそう…というときに出たときの感動はひとしおです。

また、ギメルが出ると場が一気に盛り上がるため、プレイヤー同士で「出た!」「全部もっていった!」といったリアクションが飛び交うのもこのゲームならではの醍醐味。

運とタイミングが重なったときに訪れるこのラッキーな展開は、ドライデルの魅力をより深く感じさせてくれる場面のひとつです。

「ヘイ(ה)」:半分だけもらえる

中央のチップを半分だけゲットします(奇数の場合は切り上げるかどうか決めておくと◎)。 この「ヘイ」が出たときは、場に出ているチップのちょうど半分を獲得できるという、運と計算が絶妙に絡み合った場面になります。

もし中央に6枚のチップがあれば3枚ゲット、奇数なら「切り上げ」や「切り捨て」などをあらかじめ決めておくとトラブルになりにくいです。

一見するとギメル(全部ゲット)ほどの派手さはないかもしれませんが、実は「安定して稼げる」優等生的な文字とも言えます。 特にゲームの序盤から中盤にかけて、堅実にチップを増やしていくにはうれしい展開です。

また、「半分だけ」というルールがあることで、ゲームにほどよいバランス感が生まれ、長く楽しめる要素のひとつにもなっています。 盛り上がりすぎず、かといって地味すぎない絶妙な立ち位置の「ヘイ」は、実はとても重要な役割を果たしているのです。

「シン(ש)」:ひとつ戻す

自分のチップを1枚、中央に戻さなければいけません。ちょっと悔しい展開ですね。

このルールをもとに、プレイヤーはチップ(おはじきやボタン、キャンディなど身近なものでもOK)を出し合ってゲームを進めます。

ルールが簡単な分、繰り返し遊びたくなる中毒性があり、特に子どもたちには大人気。 さらに、文字ごとの意味を覚えることで自然にヘブライ語に触れることもできるのも面白いポイントです。

また、チップを何にするかで自由にアレンジできるので、自分なりのスタイルで楽しめるのも魅力のひとつ。

運次第で一気にチップを獲得できたり、思わぬ逆転劇があったりと、ゲームの展開にワクワクが止まりません!

Googleドライデルの魅力(3)|シンプルだけど奥深い駆け引きも!

一見すると運に左右される単純なゲームに見えるかもしれませんが、実はプレイヤー同士の駆け引きやタイミングが意外と重要になってくるのが、ドライデルの奥深さなんです。

例えば、どのタイミングでこまを回すか、残りのチップがどれくらいあるか、ほかのプレイヤーがどの文字を出したかなど、ちょっとした状況判断がゲームの展開を左右することも。

さらに、プレイヤー同士で「次は全部取られたくないね〜」なんて軽くおしゃべりしながら心理戦になることもあり、思わぬ盛り上がりを見せてくれます。

また、チップの数が少なくなってきたときの「次こそはギメル(全部ゲット)を出したい!」という緊張感や、逆転のチャンスが突然やってくるドキドキ感もこのゲームの魅力です。

こうしたかけひき要素があることで、ただの運試し以上の楽しさが生まれ、大人同士の遊びとしても十分成立します。 実際、海外では家族の集まりだけでなく、職場のカジュアルなイベントなどでも使われていることがあるんですよ。

子どもにとっては楽しくてドキドキ、大人にとってはちょっとした頭の体操。 ドライデルは年齢を問わず幅広い世代で楽しめる、知的な遊びでもあるのです。

Googleドライデルの魅力(4)|1人でもみんなでも楽しい!

ソロでのんびり楽しむのもよし、家族や友達と一緒にワイワイ盛り上がるのもとっても楽しいのがGoogleドライデルの魅力です。 誰かと一緒に遊ぶ場合は、人数分のチップ(ボタンやキャンディなど何でもOK!)を用意して、みんなで順番にこまを回すだけで自然と盛り上がります。

特に小さなお子さんがいるご家庭では、親子で一緒に遊ぶことで自然と文化や言葉にも触れることができて、一石二鳥の時間に♪

さらに、ドライデルは1人でも十分に楽しめるのが嬉しいポイント。 「今日はちょっと気分転換したいな」というときに、ふと検索してこまをクルクルっと回してみるだけで、ちょっとした癒しの時間になります。 音やアニメーションも心地よく、ぼーっと眺めているだけでもリラックス効果があるかも?

最近では、リモートワーク中のちょっとした休憩タイムに遊ぶ人も増えてきていて、オンラインで画面を共有しながら一緒にこまを回すなんて楽しみ方もあるようです。

おうち時間が増えた今、こうした“簡単にみんなで楽しめる遊び”があるのは本当にありがたいですね。 Googleドライデルは、人と人のつながりを自然に生み出してくれる、そんなやさしいゲームなんです。

Googleドライデルの遊び方|たった3ステップで遊べる!

- Google検索で「dreidel」と入力

- 表示されたこまをタップして回す

- 出た文字に応じて、チップのやりとりをする

本当にこれだけ!誰でもすぐにルールがわかって楽しめるのが魅力です。

ドライデルをもっと楽しむための豆知識

出てくる4つのヘブライ文字「נ(ヌン)」「ג(ギメル)」「ה(ヘイ)」「ש(シン)」には、それぞれゲーム内での意味があるだけでなく、実は宗教的な意味も込められているんです。

これらの文字の頭文字をつなげると、「Nes Gadol Haya Sham(ネス・ガドール・ハヤ・シャム)」というヘブライ語の文になります。 これは直訳すると「大いなる奇跡がそこにあった」という意味で、ユダヤ教の祭りであるハヌカーの象徴的なフレーズとされています。

また、イスラエル国内で使われるドライデルの場合は、最後の「シン(ש)」の代わりに「ペー(פ)」が使われ、「Nes Gadol Haya Po(ここに大いなる奇跡があった)」という意味に変わります。 このように、ドライデルは地域によって文字が少し変わることもあり、それぞれの国や文化に合わせたスタイルが見られるのも面白いポイントです。

こうした背景を知ることで、単なる遊びがぐっと深みのある文化体験に変わります。 ドライデルは、ゲームとしてだけでなく、歴史や言葉、信仰を楽しく知るためのきっかけとしても、とても優れたツールなんですね。

遊びながら学べる!Googleドライデルの教育的な価値

・ユダヤ文化に自然にふれられる ・文字や言葉に興味を持つきっかけになる ・異文化理解を深める楽しい教材にも◎ ・歴史や宗教的背景を楽しく知る入り口になる ・家庭や学校での知育活動にも取り入れやすい

Googleドライデルは、ただのゲームにとどまらず、子どもたちにとって「世界の広さ」や「文化の多様性」を体験する入り口になります。 普段あまり聞くことのないヘブライ文字やユダヤのお祭りについて、遊びを通して自然に学ぶことができるのはとても貴重な体験です。

また、子どもだけでなく大人にとっても、新しい文化への理解を深めるきっかけとなり、「なるほど、こういう意味があるんだ!」といった発見を楽しむことができます。

さらに、家族で一緒に遊ぶことで、会話が広がったり、子どもから質問が出たりと、コミュニケーションのきっかけにもなります。 ドライデルは、家庭や教育現場でも活用できる、学びと遊びが融合した素敵なツールです。

歴史と文化を知ろう|ドライデルとユダヤの世界

ハヌカーってどんな行事?

ユダヤ教の冬のお祭りで、毎年11月下旬から12月下旬の間に行われ、約8日間続きます。 この期間中は「油の奇跡」と呼ばれる出来事を記念して、特別な祈りを捧げたり、家族や友人と一緒にろうそくを灯したりします。

ハヌカーは「光の祭り」とも呼ばれ、毎晩1本ずつろうそくを灯していく「ハヌキヤ」と呼ばれる燭台が象徴的なアイテム。 部屋の窓際や玄関に飾られたハヌキヤは、家庭ごとにデザインもさまざまで、文化や家族の個性が現れる楽しいポイントでもあります。

油の奇跡と子どもたちの遊び

神殿に残っていたわずかな油が、本来なら1日しかもたないはずだったのに、なんと8日間も灯り続けたという出来事。 この「油の奇跡」は、ユダヤ教において非常に重要な象徴となっており、その出来事を記念してハヌカーの行事が行われるようになりました。

この期間中には、家族で集まってろうそくを灯したり、特別な食事をしたりといった伝統行事が数多くありますが、子どもたちにとって特に楽しみなのが「ドライデルで遊ぶこと」です。 こま回しは、ただの遊びというだけでなく、「家族の団らん」や「文化の伝承」として大切な役割を果たしています。

実際に、子どもたちがチップを賭けてこまを回し、出た文字に応じて歓声を上げる姿は、ユダヤの家庭におけるハヌカーの風景の一部として定着しています。 また、学校などの教育現場でもこの遊びを通して「油の奇跡」の話を学ぶ機会が設けられることが多く、宗教行事と遊びが一体となって受け継がれている点がとてもユニークです。

コマに刻まれた文字の深い意味とは

ドライデルのこまに刻まれている4つのヘブライ文字には、それぞれゲームのルールを示す役割がありますが、それだけではありません。 実は「大いなる奇跡がそこにあった(Nes Gadol Haya Sham)」という意味の頭文字でもあり、ハヌカーの精神そのものを象徴しています。

このように、ドライデルは遊び道具でありながらも、ユダヤの歴史や信仰を日常の中で感じ取ることができる、文化的にも非常に価値のある存在なのです。

いつまで遊べる?Googleドライデルの提供期間は?

Googleドライデルは、通常はハヌカーの時期に合わせて表示される季節限定のイースターエッグ(隠し機能)として登場します。 このため、毎年11月下旬から12月下旬ごろに検索すると出現する可能性が高いとされています。 ただし、Googleのアップデートやキャンペーンによっては、ハヌカー以外の時期にも登場することがあり、年によって違いがあるのが実情です。

通年で遊べるかどうかは時期やGoogleの仕様に左右されるため、アクセスできないときもありますが、その場合は「dreidel game」と英語で検索したり、ブラウザのシークレットモードを使ってアクセスを試みると、表示されることがあります。

また、Googleの他の地域設定に切り替えたり、検索言語を英語にすることで出てくるケースも。 こういった工夫をして、ちょっとした「宝探し気分」で探してみるのも楽しみのひとつですね!

他にもあるよ!Googleの隠れゲームたち

実はGoogleには他にもたくさんの「隠れゲーム」が用意されています。 検索窓に特定のキーワードを入れるだけで、思わず夢中になってしまうようなゲームが登場するんです。 中には子どものころに遊んだ懐かしのゲームから、大人でもついハマってしまうシンプルかつ奥深いゲームまで幅広く揃っています。

たとえば…

- パックマン:「pac-man」と検索すると、懐かしのアーケードゲームがスタート!おなじみのドットを集めながらお化けを避けるアクションで、テンポの良い展開がクセになります。

- スネークゲーム:「snake game」で遊べる蛇ゲームは、食べ物を取るたびにどんどん体が伸びていく緊張感が楽しく、ついつい何度も挑戦してしまいます。

- ソリティア:「solitaire」と検索すると、昔のWindowsでもおなじみのカードゲームが登場。1人でもじっくり遊べて、頭の体操にもぴったり。

- ティックタックトー(○×ゲーム):「tic tac toe」と入力すると、Google上で手軽に○×対戦ができて、暇つぶしやお子さんとの遊びにも最適です。

さらに、ちょっとマニアックなゲームも存在しています。

- Zerg Rush:「zerg rush」と検索すると、画面上に現れた〇が検索結果を食べ始めるというユニークな演出!どれだけ守れるかチャレンジしてみましょう。

- Google Earth Flight Simulator:Google Earthを使って、飛行機を操縦して世界中を旅することができるマニア心をくすぐるゲーム。

- Atari Breakout:「Atari Breakout」と画像検索すると、画像がブロック崩しに早変わり!懐かしさ満点のレトロゲーム体験ができます。

このようにGoogleの中には、ちょっとした検索から始められる「隠れた遊び場」がたくさん存在しています。 ドライデルのように、文化的な背景があるものもあれば、シンプルに遊び心を楽しめるゲームも豊富。

ふとしたときに試してみると、思わぬリフレッシュや発見につながるかもしれません♪ ドライデルとあわせて、ぜひGoogleのユニークなゲームたちをチェックして、あなただけの“お気に入り”を見つけてみてくださいね!

まとめ|

Googleで検索するだけで、伝統文化にふれられる「ドライデル」。 子どもと一緒に、またはひとりでのんびりと、楽しく遊びながら世界のことを学べるチャンスです。

ぜひみなさんも、気軽にチャレンジしてみてくださいね♪

コメント