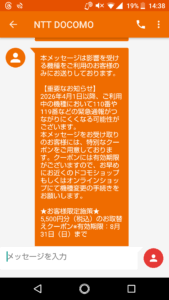

届いたSMSの実例と要点まとめ

SMSの要点をかんたんに整理

- 一部の利用者において、特定条件下で緊急通報(110番や119番など)がつながりにくくなる可能性があるという重要なお知らせである

- 影響を受けるのは、対象となる特定のスマホ機種や通信方式で、機種や契約状況によっては通知が届く場合と届かない場合がある

- この通知は必ずしも全員が対象ではないため、詳細な条件や影響範囲は公式サイトで確認でき、あわせて確認手順や対象機種のリストも参照可能

- メッセージの文面はシンプルだが、背景には技術的な理由や今後の利用への影響が含まれており、正しい理解のためにも早めの確認が推奨される

利用者の声に多い「不安・疑問」パターン

- 「これって本物なの?詐欺じゃないの?」と送信元やリンク先の安全性に疑問を抱く声

- 「なぜ自分に届いたの?家族や知人には来ていないのに…」と通知の条件や理由を知りたがる声

- 「対象ならどうすればいい?ショップに行くべき?機種変更が必要?」と具体的な行動を迷う声

- 「もし本当に緊急通報ができなくなったら命に関わるのでは?」と影響の大きさを心配する声

- 「期限はいつまで?今すぐ対応しないといけない?」と対応の時期や優先度を確認したい声

本当にドコモから?SMSの信憑性を見極める方法

フィッシング詐欺との見分け方

- 送信元番号がドコモ公式のもの(例:特定の短縮番号や公式案内番号)かを必ず確認し、過去に利用したことのない不明な番号からの連絡には注意

- URLが正規ドメイン(docomo.ne.jpや公式サイトのサブドメイン)かをしっかりチェックし、似たような文字列や不自然な記号が含まれていないかも確認

- メッセージ文面に不自然な日本語や誤字、妙に急がせる表現(「今すぐ」「期限切れ直前」など)が含まれていないかを見極める

- 正規のSMSは一般的に公式ロゴや名称が明記され、問い合わせ先や参照先が公式であることが多い

- 不審な場合は本文中のリンクを直接クリックせず、必ずブラウザで公式サイトを検索してからアクセスするなど安全策を取る

本物と判断できる3つの根拠

- ドコモ公式発表と同じ内容であり、日付や文面、通知の趣旨が完全に一致していること。さらに、公式発表ページでは背景や対象機種、対処法まで一貫して案内されているため、信頼度が高い。

- 送信元番号が公式SMS配信元と一致しており、過去の公式通知や契約情報に紐づいた番号と同一であることを確認できる。加えて、送信元情報に不審な記号や文字が含まれていないことも重要。

- 公式サイトから同じ文面が確認でき、場合によっては同様の通知例や補足説明も掲載されている。これにより、受信者自身が第三者の情報に頼らず正しい情報源で事実確認できる点が安心材料となる。

メッセージの背景:なぜ緊急通報が使いづらくなるのか

一部の機種や通信方式では、緊急通報(110番や119番など)の接続に必要な通信規格や制御機能が今後サポートされなくなる予定があります。これは、通信インフラの世代交代やネットワーク設備の更新、特定の周波数帯の利用終了などが背景にあり、古い仕様のままでは安全かつ確実に接続できないケースが想定されるためです。また、緊急通報には位置情報や回線優先制御など特有の技術が必要で、これが一部の端末や設定では十分に対応できなくなる可能性もあります。そのため、事前の確認や機種変更が推奨されているのです。

4G対応機でも通知が届くケースの理由

登録情報や設定によっては、実際には対象外でも通知が届くことがあります。例えば、過去に使用していた古い端末の情報がMy docomo上に残っていた場合や、SIMカードを別の端末に差し替えて使っている場合などです。また、契約時の端末情報が更新されていない、ショップやオンラインでの機種変更が正しく反映されていない、家族名義や法人契約で複数端末が登録されているといったケースでも誤って通知が送られることがあります。さらに、地域やネットワーク設備の更新計画によって一時的に広い範囲のユーザーへ同じ通知が送られることもあるため、必ず公式の対象機種確認ページで現状の利用端末を調べることが大切です。

「本当に自分も対象?」と不安になったら読むQ&A

メッセージを無視しても大丈夫な場合・危険な場合

- 対象外なら特に問題なし。例えば、公式サイトの対象機種検索で一致しない場合や、機種変更後の情報が正しく更新されている場合などは慌てる必要はありません。ただし、登録情報が正しいか一度は確認することをおすすめします。

- 対象の場合は早めに対策が必要。緊急通報の利用は命に関わるため、対象端末を使い続けるといざというときにつながらないリスクがあります。機種変更や設定変更などの推奨対応を早期に行うことで、安心して利用を続けることができます。

- どちらの場合でも、万一に備えて家族や同居人の端末も合わせて確認しておくと安心です。

いつまでに対処すればいいのか?期限の目安

公式発表に記載された日付までに確認・対策を行いましょう。この期限は、実際に緊急通報機能が利用しづらくなる可能性のある時期を示しており、それを過ぎると緊急時の安全確保が難しくなる場合があります。余裕を持って少なくとも期限の数日前までには対象機種の確認と必要な対応(機種変更や設定変更など)を完了しておくのがおすすめです。また、ショップやオンライン手続きの混雑を避けるため、早めの行動が安心につながります。

対象外でも通知が来ることはある?

登録情報のズレや過去の機種利用歴によって届く場合があります。例えば、以前利用していた古い端末の情報がMy docomo上に残っているケースや、契約情報の更新が正しく反映されていない場合、SIMカードを別の端末に差し替えて使っている場合などです。さらに、家族名義や法人契約で複数端末を所有していると、対象外の端末にも誤って通知が届くことがあります。こうした場合でも慌てず、公式サイトで現行の利用端末が対象かどうかを必ず確認することが大切です。

対象機種の確認方法

影響を受ける機種の特徴と条件

- 一部の古い4Gスマホ。特に発売から年数が経っており、最新の通信規格やソフトウェア更新への対応が終了している端末は要注意です。これらは緊急通報に必要な通信機能が制限される可能性があります。

- 特定の通信方式非対応端末。例えばVoLTE(LTE上での音声通話)や特定の周波数帯、緊急通報時の位置情報送信に必要な仕様をサポートしていない機種などが該当します。

- また、SIMロック解除して他社で利用している端末や、海外モデルを国内で使っている場合も仕様の違いから対象になるケースがあります。端末仕様や対応バンドを公式ページや取扱説明書で確認することが大切です。

方法① 条件検索ツールを使う手順

ドコモ公式サイトで条件を選んで検索します。まず、公式ページにアクセスしたら「対象機種確認」や「条件検索」といった項目を探します。そこでは、自分の契約形態や利用地域、端末の種類などを選択することで、影響を受ける可能性があるかを簡単に調べることができます。検索結果は対象か対象外かが明確に表示され、必要に応じて次のステップ(詳細確認やショップでの相談)への案内も出てきます。利用する際はWi-Fiなど安定した通信環境で行うとスムーズです。

方法② 機種名検索で直接確認

利用中のスマホ名を入力して確認可能です。ドコモ公式サイトの検索欄に、現在使っているスマートフォンの正確な機種名を入力すると、対象機種に含まれているかどうかが一覧で表示されます。機種名は端末の設定画面や本体ラベル、購入時の箱や説明書などで確認できます。検索結果には対象である場合の詳細情報や推奨される対応方法が記載されており、そのまま関連ページや問い合わせ先にアクセスすることもできます。特に機種名のスペルや表記揺れ(例:半角・全角、英字の大文字小文字)によって検索結果が変わる可能性があるため、正確な入力が重要です。

方法③ 対象機種一覧から探す

ドコモ公式サイトに掲載されている対象機種一覧表から、自分が使用している端末が含まれているかどうかをチェックします。この一覧表は機種名や型番ごとに整理されており、スクロールや検索機能を使って素早く探すことが可能です。機種名は設定画面や本体ラベル、購入時の箱などで事前に正確に確認しておきましょう。また、一覧にはカラーやモデルの違いによる対象・非対象の区別がある場合もあるため、細部まで照合することが重要です。

4Gスマホでも安心できないケースとは

4G対応機であっても、仕様や設定によっては影響を受ける場合があります。例えば、VoLTE非対応の設定になっていたり、最新のソフトウェアアップデートが適用されていない場合、緊急通報に必要な機能が正しく動作しないことがあります。また、端末内部のネットワーク設定やAPN構成がカスタマイズされている場合、特定の通信規格が無効化されてしまい、結果として対象外と判断されにくくなるケースもあります。さらに、海外モデルや輸入端末を国内のネットワークで利用している場合は、仕様の違いから一部機能が制限され、通知対象に含まれることもあります。そのため、4G機種だからといって油断せず、必ず公式の確認方法で自分の端末状況をチェックすることが重要です。

登録情報と実機のズレがある場合の対処

ドコモショップやサポートに相談しましょう。ズレの原因を正確に突き止めるためには、契約情報や過去の機種変更履歴、SIMカードの利用状況などを総合的に確認してもらう必要があります。場合によっては、端末内部の設定やネットワーク登録情報の更新が必要になることもあります。電話での問い合わせだけでなく、必要に応じて店舗に足を運ぶとより確実です。

自力で調べられないときの相談先(ドコモショップ)

持参して確認してもらうのが確実です。実際に端末をスタッフに見せることで、画面表示や設定項目、契約情報をその場で照合してくれます。また、必要であればそのまま情報更新や機種変更手続きまで一括で行えるため、手間を減らしスムーズに問題を解決できます。

なぜ通知が届いたのか?機種情報更新の仕組みと落とし穴

買い替え後も古い機種情報が残る理由

My docomoの登録情報は自動更新されない場合があります。たとえ新しいスマホに買い替えていても、契約時や過去利用していた端末の情報がシステム上に残ったままになっていることが多く、この状態だと古い機種を使っていると誤認されて通知が届くことがあります。特にSIMカードを差し替えて利用している場合や、中古端末を購入した場合は、この登録情報の更新が自動で行われないケースが目立ちます。そのため、実際には対象外であっても通知が届き、不安を感じる人が少なくありません。

My docomoでの情報更新は自動ではない

SIMカードの差し替えや中古購入では更新されないケースもあります。例えば、他社端末からの乗り換えや中古ショップで購入した機種を利用する場合、システムが新しい端末情報を自動的に取得できず、古い情報が残ったままになることがあります。また、オンラインでの端末購入や家族間での端末譲渡など、公式ショップを介さない取引でも同様の事象が発生する可能性があります。そのため、自分では最新の端末を使っているつもりでも、登録情報上は古い機種として扱われ、通知が届くことがあります。

ユーザーが直接変更できない理由

システム上、ユーザー側で修正不可の仕様になっていることがあります。これは契約情報の改ざんや誤操作を防ぐためで、登録端末情報の更新は公式のシステム管理下でのみ行えるよう制限されています。利用者はMy docomoから変更依頼をすることはできず、必要な場合はドコモショップや公式サポートに依頼する必要があります。

油断できないパターン(中古購入/SIM差し替え)

中古端末を購入した場合や、別の端末にSIMカードを差し替えて利用している場合、My docomoの登録機種情報が自動更新されず、古いまま残ってしまうことがあります。その結果、実際には対象外の端末を使用していても通知が届き、不安を感じる原因となります。また、端末を家族や知人から譲り受けた場合や、海外モデルを国内で使用している場合も、登録情報との不一致が発生しやすく注意が必要です。このようなケースでは、必ず現行の端末情報を確認し、必要に応じてショップやサポートで登録内容を修正してもらいましょう。

対象かどうか再確認するための手順

公式サイトまたはショップで再確認するのが確実です。公式サイトの対象機種確認ページでは、条件検索や機種名検索、対象一覧からの照合が可能です。ショップでの確認では、その場で契約情報と端末実機を照らし合わせ、必要なら即時修正や案内を受けられるため、安心感が高まります。

ショップで確認する際のポイント

端末と本人確認書類を持参するとスムーズです。具体的には、現在利用中のスマートフォン本体と、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど公的に認められた本人確認書類を準備しておきましょう。これらがあれば、スタッフが契約情報や端末の状態をその場で照合しやすくなり、確認や情報更新、必要に応じた機種変更などの手続きを一度に進められます。さらに、充電器や予備バッテリー、これまでの利用履歴がわかる書類や控えを持参すると、よりスムーズで正確な対応を受けられる場合があります。

もし緊急通報が使えなかったらどうなるの?

110や119につながらない場合の代替手段

- 他の電話からかける。例えば、家族や友人のスマホ、会社や学校の固定電話など、すぐに使える他の回線を把握しておくと安心です。

- 公衆電話や固定電話を利用。特に公衆電話は災害時にも優先的につながる仕組みになっており、設置場所を事前に確認しておくことが有効です。

- 近くの人に協力を求める。緊急時は周囲に助けを求め、他の人の端末を借りることで迅速な通報が可能になります。

- 場合によっては、最寄りの交番や消防署へ直接駆け込むことも選択肢として考えておくと良いでしょう。

家族や子どもが使っているスマホが対象だったら

早急に確認し、必要に応じて機種変更を行いましょう。特に子どもや高齢の家族が使用している場合は、本人が機器の仕様や通知の意味を十分に理解していない可能性があるため、保護者や家族が一緒に確認してあげることが大切です。機種変更をする際には、使いやすさや耐久性、防犯機能なども考慮し、緊急時に確実に通報できる端末を選びましょう。また、家族全員が変更後の使い方に慣れるよう、簡単な操作練習をしておくと安心です。

外出先や災害時に困らないための準備

非常用の連絡手段を複数用意しておくことが重要です。例えば、モバイルバッテリーや予備の携帯電話、災害用伝言板サービスの使い方を事前に共有しておくと、万一の時にも連絡が取りやすくなります。自宅や車に公衆電話の位置をメモしておく、近隣住民や親戚の連絡先を紙でも控えておくなど、複数の手段を確保しておくとより安心です。

トラブルを避けるために今できる予防策

通知が来なくても機種を定期的に確認する習慣

年に1回は確認するのがおすすめです。特に長期間同じ端末を使用している場合や、ソフトウェア更新をしばらく行っていない場合は、機種や設定に変更がないか確認することで安心感が高まります。また、通信環境の変化やサービス仕様の変更に伴い、影響を受ける可能性があるため、定期的なチェックを習慣化すると良いでしょう。

家族や高齢の親のスマホも一緒にチェック

家族ぐるみで安全対策を行いましょう。特に高齢の親やスマホ操作に不慣れな家族は、自分では通知の意味や確認方法が分からないことがあります。一緒に画面を見ながら説明し、必要に応じてショップへ同行するなどサポート体制を整えると安心です。家族間で情報を共有し、緊急時にすぐ対応できるよう準備しておくことも重要です。

機種変更を検討するなら早めが安心な理由

在庫切れや手続き混雑を避けられます。さらに、新しい機種への移行は設定やデータ移行に時間がかかることもあるため、余裕をもって行うことで不具合や設定漏れを防げます。セールやキャンペーン期間を狙えばコストを抑えられる可能性もあるため、早めに検討を始めるとメリットが大きくなります。

ドコモ以外のユーザーも知っておきたいポイント

他キャリアでも同様の影響が出る可能性

通信方式の変更は他社でも起こります。例えばauやソフトバンクなど大手キャリアも、世代交代やネットワークの再編に伴って特定の通信方式を終了する場合があり、その影響で古い端末や対応規格の限られた機種では緊急通報の接続に支障が出る可能性があります。過去にも他キャリアで同様の事例があり、対象者には通知や案内が送られたケースがあります。

MVNOや格安SIMの場合の確認方法

契約元や端末メーカーに確認しましょう。MVNOや格安SIMでは、回線を借りている元キャリアのネットワーク仕様変更が影響することがあります。利用している端末が対応していない場合は、公式サポートやメーカーに問い合わせて対応状況を確認するのが安全です。また、契約元の公式サイトに掲載されている対象機種一覧やFAQページも参考になります。

iPhone・Androidでの違い

対応状況や影響範囲に差があります。iPhoneは比較的新しいモデルでは幅広い通信方式に対応していますが、古いモデルでは一部機能が制限される場合があります。Androidはメーカーやモデルごとに対応状況が異なり、同じ世代でも仕様が異なることがあります。そのため、自分の端末モデルごとの情報を公式ページやサポートで直接確認することが重要です。

安全に対応するためのポイント

通知が来たらまず落ち着く

慌てず公式情報を確認しましょう。まずはドコモ公式サイトやアプリで案内されている情報を参照し、SNSや口コミだけに頼らず信頼できる情報源を優先します。焦って行動すると誤った設定変更や詐欺サイトへのアクセスにつながる可能性があるため注意が必要です。

正しい確認手順で対象か判定

公式ツールや一覧を利用して対象かどうかを判定します。条件検索ツールや機種名検索、対象機種一覧の照合など、複数の方法で確認するとより確実です。確認時には安定した通信環境を利用し、入力内容や検索条件に誤りがないかを慎重にチェックします。

対象外なら特に操作不要

安心して今まで通り利用可能です。ただし、将来的な仕様変更や通信環境の変化に備え、年に一度は機種や設定を見直す習慣を持つと安心感が高まります。また、家族や同居人にも通知の内容を共有し、いざという時の対応方法を話し合っておくとさらに安全です。

対象なら早めに機種変更・設定変更を検討

余裕をもって対応することで安心できます。特に、機種変更や設定変更には在庫状況や手続きの混雑、データ移行や設定作業の時間など、意外と多くのステップが必要です。早めに動くことで、希望する機種やプランを選びやすくなり、焦らず準備ができます。また、家族や周囲への説明や共有も落ち着いて行えるため、緊急時にも安心して使える環境を整えることが可能になります。

まとめ|慌てず事実を確認し、必要な対処だけ選択しよう

ドコモからの「緊急通報がつながりにくくなる」SMSは、本物である可能性が高いですが、必ず公式情報で確認を。対象機種なら早めに対応し、対象外なら安心して利用を続けましょう。

コメント