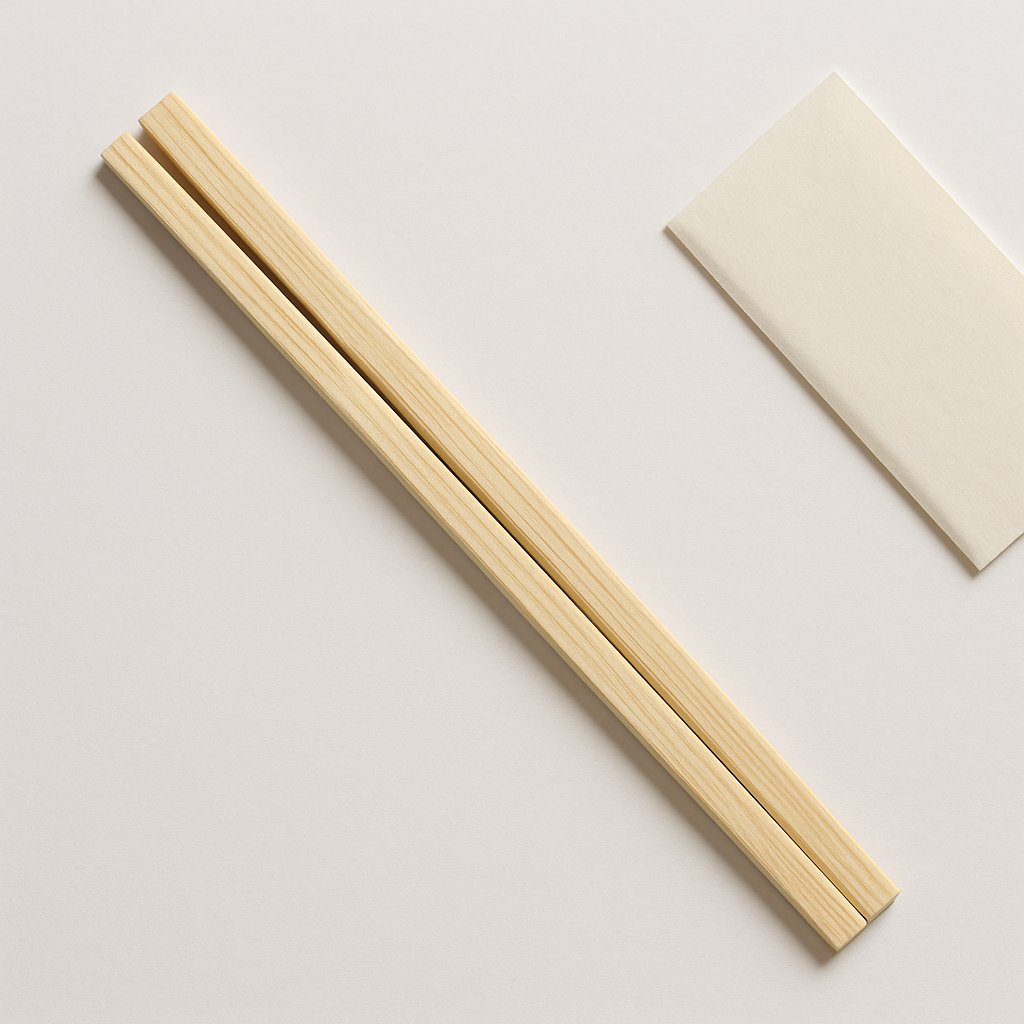

割り箸の数え方の基本

割り箸は「膳(ぜん)」で数えるのが正しい

割り箸は、左右一対で使うため「膳」で数えるのが正解です。たとえば、1組なら「一膳」、2組なら「二膳」と表現します。さらに具体的にいうと、「膳」という助数詞は食事と深く結びついており、単に本数を数えるだけでなく、食事の場面を想起させる日本らしい表現です。海外の人に説明するときは「pair of chopsticks」と伝えれば理解されやすく、言葉の背景を説明すれば文化紹介にもつながります。

また、実際の会話では「一膳お願いします」「二膳お付けしますね」と自然に使われており、正しく使えると大人の言葉遣いとしても好印象です。学校教育やマナー本でも『膳』が正解として紹介されているため、覚えておけば恥ずかしい思いをしません。割り箸は日常で頻繁に使うものなので、この数え方を意識して習慣にすると、日本語力が一段と磨かれます。

「膳」が使われる理由(日本文化・歴史的背景)

「膳」はもともと「食事を載せるお盆」を意味し、そこから食事そのものや食器を含めた一式を指すようになりました。そこから箸も「膳」で数えるようになったのです。さらに詳しく言うと、日本の食文化では「膳」は単なる器具ではなく、整った食事を表す象徴でもありました。平安時代や室町時代の宮廷・武家社会では、お膳に料理を載せて出すのが正式な作法とされており、その流れから「膳」という言葉が食事のセット全体を表すように広まりました。箸もその一部として扱われたため、自然に「膳」で数える慣習が根づいたのです。

また、膳には「おもてなし」の意味も含まれており、単なる数の単位ではなく、人に食事を提供する場面での心遣いを反映しています。現代でも旅館や懐石料理などの格式ある場では「膳」という言葉が残り、割り箸の数え方にも文化的背景が息づいています。

一膳・二膳・三膳の正しい読み方と書き方

- 一膳(いちぜん)

- 二膳(にぜん)

- 三膳(さんぜん)

数字の前に「膳」を付けるだけでOKですが、漢字と読みを正しく押さえておくと安心です。さらに、四膳(よんぜん)、五膳(ごぜん)、十膳(じゅうぜん)など、日常生活ではあまり使わないような数え方も知っておくと便利です。例えば、法事や宴会など大人数の場面では「十膳お持ちします」といった表現が自然に出てきます。また、古典的な日本語では「一ぜん」「二ぜん」とひらがなで表記されることもあり、読みやすさや場の雰囲気に応じて表現が使い分けられてきました。

さらに細かく見ていくと、「三膳(さんぜん)」は「ぜん」の発音に濁点が付かないためスムーズに読めますが、「六膳(ろくぜん)」のように語の響きが濁音になる場合は、口に出すときのリズムが変わることがあります。こうした音の特徴を意識すると、より自然な日本語の感覚を養えます。実際に声に出して練習してみるのもおすすめです。

間違いやすい「本」「個」「セット」との違いを比較表で解説

| 助数詞 | 意味・使い方 | 例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 膳 | 正しい数え方。箸の一組を指す | 割り箸を三膳ください | 日常・ビジネスともに正解。格式ある場でも使用可 |

| 本 | 棒状のものに使う。箸1本を数える場合のみ | 箸が1本落ちていた | 割り箸が片方だけのときや、落ちて片方失った場合など限定的に使用 |

| 個 | 箸には基本的に使わない。誤用 | ×割り箸1個 | 箸は「1個」とは数えないため、誤解や違和感を招く表現 |

| セット | 会話では通じるが正確ではない | 割り箸を2セット | コンビニや飲食店の現場では口語的に使われるが、正式な文書やマナー本では避けられる |

このように、普段の会話では「セット」や「本」が使われる場面もありますが、正しい日本語としては「膳」を使うのが基本です。特にビジネス文書や丁寧な接客では「膳」と言うことで信頼感を与えられます。逆にカジュアルなシーンでは「セット」と言っても相手に通じるため、状況に応じて柔軟に使い分けると良いでしょう。

シーン別にみる割り箸の数え方

コンビニや飲食店での注文時(例文あり)

- 店員「お箸は何膳お付けしますか?」

- お客「二膳お願いします」

この場面では、店員側が正しい言葉遣いをすることによってお客様に丁寧な印象を与えられます。実際には「お箸はお付けしますか?」と聞かれることも多いですが、「膳」という言葉を使うことで、よりきちんとした接客になります。

また、追加注文のときには「追加で三膳お願いします」と言うこともできますし、人数確認のやり取りでは「五名様ですので、五膳お付けしますね」といった表現が自然です。ファストフード店やコンビニのカウンターでも、スタッフが「一膳でよろしいですか?」と尋ねるだけで、日本語に対する意識の高さが伝わります。

逆に、慣れないスタッフが「二本でいいですか?」と聞いてしまうケースもありますが、これは正確には誤用です。お客様によっては気にしない場合もありますが、正しい助数詞を使うことで接客品質がワンランク上がるといえます。

家庭での日常会話で自然に伝える方法

- 「お箸を三膳出しておいて」

- 「今日のお弁当には割り箸を一膳入れてね」

家庭内では、食事の準備やお弁当作りなどで箸を数える場面が多くあります。たとえば家族が多い場合は「五膳出しておいて」といった使い方が自然で、人数に応じて膳数を変えることで食卓を整える習慣が身につきます。また、友人を招いたホームパーティーなどでも「お客様の分も三膳お願いね」と言えば、スムーズに準備が進みます。子どもに頼むときにも「二膳出してくれる?」と声をかけると、助数詞の学習にもなり家庭教育としても役立ちます。日常的に繰り返すことで、自然に正しい日本語が定着します。

ビジネスシーンや接客での正しい敬語表現

- 「割り箸を五膳ご用意いたしました」

- 「お食事の人数分、三膳お持ちします」

ビジネスシーンでは、敬語と正しい助数詞の両方が求められます。例えば会議の昼食手配や来客用のお弁当提供などで「お弁当と共に割り箸を十膳ご用意しております」と伝えると、丁寧さと信頼感を与えることができます。旅館や料亭では「お食事の人数分、膳数も整えております」と表現することで、もてなしの心を示すことができます。フォーマルな場面ほど「膳」を正しく用いることで品格が感じられ、相手に安心感を与えられるでしょう。

子どもにわかりやすく教えるコツ

「お箸は2本で1セットだから、『膳』で数えるんだよ」と伝えると理解しやすいです。さらに具体的には、実際に箸を子どもの目の前で2本並べて見せ、「これで1膳になるんだよ」と体験させると記憶に残りやすくなります。遊び感覚で「今日はお箸を三膳並べてみよう」と練習させたり、カードや絵本を使って膳の概念を紹介したりするのも効果的です。また、小学生向けには「pair of chopsticks=一膳」と英語も合わせて伝えると、外国語学習とのつながりができて楽しく学べます。家庭の食卓で繰り返し使うことで自然に覚え、助数詞に親しむ良い機会となります。

割り箸以外の箸の数え方もチェック

菜箸(長い箸)の数え方

菜箸も「一膳、二膳」で数えます。特に調理用の菜箸は長さが30cm以上あることが多く、通常の食事用箸とは用途が異なりますが、助数詞は同じく「膳」を使うのが基本です。料理番組やレシピ本でも「菜箸を一膳用意」と記載されることが多く、調理道具としての扱いでも文化的に一対で使うという考え方が残っています。実際の会話では「菜箸を一本ちょうだい」と言う人もいますが、正確には「一膳」と言うのが正解です。

取り分け用の箸はどう数える?

取り分け用も一対なので「膳」で数えます。大皿料理をシェアするときなどに用いられ、「取り箸を二膳お願いします」といった言い方が自然です。宴会やホームパーティーの場面では人数分の取り箸を用意することが多いため、膳数で数えると準備もスムーズになります。さらに、取り分け用の箸は衛生面を考慮して使い捨てタイプや専用の長箸が用いられることもありますが、その場合でも助数詞は「膳」で変わりません。

高級箸・工芸品としての箸の数え方

贈答用や工芸品の場合も「膳」が使われます。格式ある表現です。例えば、漆塗りの高級箸や記念品として贈られる工芸箸などは、「一膳」と表現することで品格が際立ちます。贈答用カタログや百貨店のギフトコーナーでも「夫婦箸二膳セット」といった書き方が一般的で、日本独自の文化を感じさせる部分です。また、結婚祝いに贈られる夫婦箸は「一膳」「二膳」と正しく数えることで、縁起の良さや伝統的な意味合いを大切にすることができます。

箸置きとセットになった場合の表現

「箸置き付きで二膳」といった表現でOK。箸はあくまで「膳」で数えます。さらに具体的には「桐箱入り・箸置き付き二膳」といった表現が用いられることもあり、ギフト商品や工芸品紹介の文面でよく見られます。こうした場合でも助数詞は「膳」を使うのが基本で、セット全体を指すときは「一式」といった言い回しを補うと、より丁寧でわかりやすい表現になります。

よくある疑問Q&A

バラバラになった割り箸はどう数える?

1本だけなら「一本」と数えます。揃っていれば「一膳」です。例えば落としてしまい片方だけになった場合は「一本」と表現し、まとめ直して使える状態であれば「一膳」と数え直します。居酒屋や家庭の食卓でもこの区別を知っておくと自然です。

袋入り割り箸(まとめ売り)の数え方

「20膳入り」「50膳入り」と表記されます。スーパーや100円ショップで販売されている商品パッケージには必ず膳数が明記されているので、購入前に確認すると人数分を把握しやすくなります。また、学校行事やキャンプなどの大量購入時には膳数が基準となるため覚えておくと便利です。

業務用大容量パックの場合

「100膳入り」「500膳入り」として扱われます。飲食店やイベント業者ではこれを単位に発注を行うのが一般的です。例えば「業務用500膳入り」を仕入れておくと、大規模イベントや連日営業にも対応できます。膳単位で管理することで在庫数の把握がスムーズになり、効率的です。

外国人に説明するときの伝え方(英語表現も)

英語では「a pair of chopsticks」で「一膳」を表します。さらに「two pairs of chopsticks=二膳」という表現を使うとよりわかりやすいです。海外の友人に説明する際には「Japanese count chopsticks in pairs, called ‘zen’」と補足すると文化的な背景も伝わります。旅行者向けの接客や英会話レッスンでも役立つ知識です。

関連する食器の数え方も覚えよう

お膳の数え方(「脚(きゃく)」との違いも)

お膳は「一脚、二脚」と数えることもあります。特に、足のついたお膳やちゃぶ台のような小机は「脚」で数えるのが伝統的です。ただし「お膳を一膳ご用意しました」といった表現も使われ、料理を載せる台全体を指す場合と区別されます。旅館や和食店などでは場面によって表現が変わるため、この違いを知っておくと丁寧な言葉遣いができます。

茶碗・椀・皿の正しい助数詞

- 茶碗 → 「一個、二個」だけでなく、正式には「一碗、二碗」と言う場合もあります。

- 椀 → 「一椀、二椀」がおもに使われます。汁物やお吸い物の器に適用されます。

- 皿 → 「一枚、二枚」。「枚」は平たいものに広く使われる助数詞です。大皿や小皿など、サイズに関わらず同じ数え方をします。

これらの助数詞を正しく使うことで、日常会話でも料理や食器の扱いが丁寧に感じられます。また、ビジネスやフォーマルな食事会での案内にも役立ちます。」

「食事セット」としてまとめて表すときの言い方

「一式(いっしき)」「一揃い(ひとそろい)」などの表現も便利です。例えば、和食器のカタログや引き出物の案内では「和食器一式」「夫婦箸一揃い」といった表現がよく使われます。これらの言葉は、単に数を示すだけでなく「セットとして整っている」ことを強調できるため、贈答やフォーマルな説明にふさわしい表現です。また「フルセット」「全部揃い」といったカジュアルな表現と比較すると、より丁寧で格調高い響きを持っています。日常生活でも「食器一式そろえておくね」と使えば、準備の意図が相手に伝わりやすく便利です。

まとめ

- 割り箸は正しく「膳」で数える

- シーンに合わせた使い分けで自然な日本語に

- 箸だけでなく、茶碗や皿の助数詞も覚えておくと便利

割り箸の数え方をマスターすれば、日常会話や接客でも自信を持って対応できます。さらに関連する食器の数え方を覚えることで、言葉遣いがより豊かになり、食事の場面での振る舞いにも自信がつきます。会話例や文化的背景を知っておくことで、外国人に説明する際にも役立ち、コミュニケーションの幅が広がります。

コメント